医师分享:腰俞穴临床应用探讨

导读:《黄帝明堂经》:“腰俞,一名背解,一名髓空,一名腰注,一名腰户,在第二十一椎节下间,督脉气所发。”

编者按:本文来自程氏针灸第五代学术继承人田素领

程老师在第三季课程中重点讲了足太阳经和督脉的循行及穴位解读,其实每条经脉都有被我们忽略的穴位,这次也一样,比如腰俞穴,或是其位置较为尴尬且具有替代性,或是我们没有重视这个穴位还能治疗什么疾病,导致我们在临床上比较少用到腰俞了。

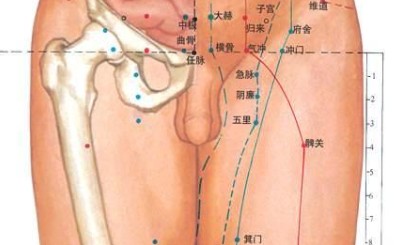

腰俞穴位置:在骶部,正对骶管裂孔,后正中线上。

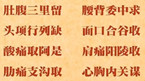

主治:

腰脊疼痛,下肢痿痹;脱肛,便秘,便血;癫痫。

“腰俞,一名背解,一名髓空,一名腰注,一名腰户,在第二十一椎节下间,督脉气所发。”

《经穴解》穴名腰俞者,腰中至要之穴也。再合其四名之义而思之,则此穴更可知也。二十一椎之下,椎尽矣,背解者,脊之上通于背者至此而尽,故曰背解。脑为髓海,而脊通之。至此而下输,故曰髓孔。此椎下接于横骨,犹柱之立于壁也,故曰腰柱。风寒湿由此穴而入,遂呈腰痛之症,故曰腰户。而图以腰俞名之,尽概上四名之义。故曰至要之穴也。”

我在知网搜索,发现临床研究中腰俞穴多作为在肛肠手术中麻醉点,另外还有单用此穴治疗肛肠手术后的疼痛、痔疮术后疼痛或切口不愈、腰间盘突出,且内容非常少。而未搜索到腰俞穴治疗神志病的内容,多是混合在督脉的主治研究中进行阐述的。

我们学习程门解穴,知道穴位的主治与其解剖位置密切相关,发挥穴位作用又与针刺密切相关。腰俞穴上层覆盖着竖脊肌群的止点,针刺松解该位置可以治疗腰脊疼痛;而下层正值骶管裂孔,将针刺入骶管裂孔内,通过刺激马尾神经来调整脑神经,以此治疗癫痫等神志问题应是可行的。但如何准确针刺,我的理解是这样的:

《中国针灸学》中记载的奇穴“腰奇”,在尾骨尖端直上2寸,骶角之间的凹陷中。主治痫证,头痛,失眠,便秘。针刺向上横刺1.0-2.0寸。

主治中较腰俞穴更偏重于神志问题。

“骶管裂孔两侧有向下突起的骶角,临床上常以骶角为标志来确定骶管裂孔的位置。“腰奇穴”定位在骶角之间凹陷中,即是骶管裂孔的下缘,同时腰俞穴适对骶管裂孔,且都在正中线上,由此可初步确定“腰奇穴在腰俞穴之下”。”

那么运用腰俞穴治疗神志问题,进针点是不是实际上应在腰俞下方的腰奇位置呢?

从针刺最终的目的看,如果刺进骶管裂孔内,需要与水平面呈现更小的角度才能将针横刺进去,无疑是进针点向下移,才不会被骶裂孔上方的骨头“别”住。

所以,从往期课程我们认识到,许多经外奇穴无非是正经穴位的“变种”,那么腰奇穴大概也是为了体现骶管裂孔对神经的刺激调整作用而从腰俞分化而来吧。

看看腰俞区域的实体解剖是这样的:

有研究针对如何准确应用腰俞穴进行手术麻醉,对成人男性尸体骶尾部标本进行由浅入深逐层解剖。

首先,除去皮肤、大部分皮下脂肪,露出臀大肌、胸腰筋膜后叶和少部分皮下脂肪。

其次,除去大部分臀大肌、竖脊肌及胸腰筋膜后叶,露出覆盖于骶裂孔上面的骶尾背侧韧带,还有少部分臀大肌、脂肪组织。

第三,用手术刀和尖镊除去剩余部分臀大肌、部分骶尾背侧韧带,剩余很薄的一层骶尾背侧韧带。

第四,除去覆盖在骶裂孔上的骶尾背侧韧带,露出紧挨骶尾背侧韧带下面的是一层很薄的筋膜。

第五,除去骶裂孔内骶尾背侧韧带下面的筋膜后,(《腧穴学》定义的腰俞穴位置)下面是一层结缔组织。

最后,对骶裂孔内(《腧穴学》定义的腰俞穴位置)的结缔组织进行游离,露出包含其内的神经,包括第五骶神经和尾神经。

虽然骶裂孔的变异性很大,但是由于我们采用的是针灸针,较穿刺针细很多,所以能更容易针刺进骶裂孔内。并且骶后孔上覆盖着的致密的筋膜层,所以针刺时需先直刺再向上横刺入孔。

最近治疗的患者中,神经性低热和不安腿综合征均使用了腰俞穴,患者疗效不错,但由于并非单独使用此穴,所以还需继续在临床中验证。

参考内容:

1. 厘正腰奇穴定位之管见,张淑君等,河南中医,2016.12。

2. 腰俞穴应用解剖及中药穴位注射麻醉用于肛肠手术研究,庞峻,硕士穴位论文。

【免责忠告】此文章为经穴密码网整理或来自网络书籍,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除,微信号:xulei3699;发布的人体穴位图和信息仅供参考,若针灸等相关操作请咨询当地医院医师。

![神奇的经络丰胸穴位按摩[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-19/1ce03e84c7baaf9ef0a96582d815fac5.jpg)

![臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频] 臧福科:治疗泌尿生殖系统疾病的五大穴位[视频]](http://www.jingxuemima.com/d/file/lf/2015-05-14/e2dac7eeba9441acc7f9ee5e6ac1e325.jpg)